Les jeunes ont besoin d‘un espace pour se retrouver, ce que LA Maison Pop’ notamment organise : un espace jeunes ouvert aux heures et jours où les jeunes sont disponibles, animé par un professionnel qui accueille, accompagne, et fait office de médiateur. Iels sont demandeur·euses de temps d’échanges et de loisirs simples : partager des repas, pouvoir discuter et se poser.

De janvier à août 2024, iels ont été 371 à fréquenter P2J : iels font des bracelets brésiliens, des sorties à la médiathèque de Jonzac ou des Tèrra aventura, vont voir le coucher de soleil à Royan ou visitent Oradour/Glane. Toutes ces activités émanent de leurs envies, idées… débattues et mises en forme lors des « réunions de jeunes » avec l’aide de l’animateur.

En dehors des temps d’ouverture de l’espace jeunes, l’animateur se rend au collège pour animer des échanges type débats mouvants ; son action est renforcée par celle de l’éducateur sportif qui anime des activités de boxe éducative. Promeneur Du Net, l’animateur veille à être présent sur les réseaux mais également à sensibiliser les jeunes – et leurs parents, avec le renfort de la référente familles – à une pratique « safe » d’internet. Enfin, ponctuellement toute l’équipe est mobilisée pour se rendre au free music festival, participer à festiPREV hors les murs, à la journée d’intégration des 6èmes, au festival des 1000 printemps, etc. L’été, l’activité en direction des jeunes se déplace sur le lac de Montendre : animation de tournois sportifs, rencontres au café Pop’, au marché nocturne, etc. Toute l’année, une fois par mois, LA Maison Pop’ accueille la permanence de la maison des ados et des jeunes adultes dans ses locaux.

Ce projet « jeunes » bénéficie de la labellisation jeunesse de la CAF 17 et du soutien de la MSA des Charentes. Il s’inscrit également dans le réseau de partenariat éducatif local :

- CTG de l’ex-canton de Montendre – PEL – PEDT : portés par la ville de Montendre.

- SEVE, projet Territoire Educatif Rural : porté par le conseil départemental et l’Éducation Nationale.

Quels enjeux pour notre projet social ?

Lors du renouvellement de notre projet social, la question de la jeunesse a fait l’objet d’un travail accompagné par Organisez-vous : « le fil rouge de la jeunesse ». En effet, les administrateurices ont exprimé leur envie d’amener des jeunes, plus de jeunes, à nous connaître, à participer, à co-construire avec nous. Cette réflexion est le fruit d’une démarche de refonte des statuts associatifs qui a conduit à l’ouverture du conseil d’administration à tout jeune de 16 ans et plus. Les bénévoles se sont questionné·es sur les raisons pour lesquelles on empêcherait l’accès à un poste de président·e, par exemple, à un·e mineur·e… Iels ont conclu que quelque que soit l’âge ou la position sociale de l’administrateurice, iel aurait besoin de l’accompagnement des autres administrateurices et d’un partage des responsabilités. Notre intention est donc de créer les conditions à une participation active, libre et éclairée des jeunes.

Pour comprendre la participation des jeunes, détecter des freins éventuels, mais également des leviers, nous avons notamment utilisé l’outil « spectre des alliés » qui permet d’identifier quel·les jeunes sont plus proches de nous.

Il ressort que la participation des jeunes a évolué ces dernières années vers une forme moins engageante : beaucoup de jeunes connaissent ou fréquentent LA Maison Pop’, mais peu sont adhérent·es, ou dans la co-construction. C’est donc ici un enjeu autour de l’engagement et la mobilisation des jeunes au sein de LA Maison Pop’.

Comment donner envie de s’impliquer, de se mettre en mouvement pour défendre un projet, pour lutter contre une injustice, pour changer les choses dans l’intérêt général, quand en face il n’y a pas de demande ? La question du vide, de la non-demande analysée et conscientisée au cours de notre démarche, est ici bien présente auprès du public jeune. Très tôt dans notre vie, nous intériorisons les rapports sociaux et ce qui en découle. On grandit en faisant nôtres des manières de faire et de penser qui, malgré nous parfois, accentuent, pérennisent ce système oppressif et inégalitaire. C’est donc pour les animateurices jeunesse, une nécessité d’altérité, de temps, d’écoute pour amener chacun·e à son rythme, à dépasser les freins d’une domination intériorisée. Comme l’évaluation nous l’a montré, il est indispensable en tant que professionne·le de se (re)questionner, se réapproprier les notions d’émancipation, d’éducation populaire, de rapports de domination… Il sera question de :

- développer le pouvoir d’agir des jeunes, notamment en accompagnant leur émancipation et construction de l’esprit critique.

- ouvrir les horizons des jeunes à d’autres formes d’existence, en s’appuyant par exemple sur la maison des bateleurs ou encore sur le réseau des centres sociaux.

- former l’animateur Jeunesse

Mais c’est aussi travailler ces questions avec les parents. On l’a vu, les adolescent·e·s regrettent de ne pas être perçu·es comme iels sont : doté·es de compétences, de valeurs et de convictions ; avec des besoins qui leur sont propres mais qui, parfois, ne peuvent satisfaire seul·es. C’est donc là un enjeu crucial de lien entre parents et ados. Et plus largement de transformer les relations adultes/jeunes vers plus d’horizontalité, de respect et d’entraide. Nous nous attarderons à :

- travailler les rapports adultes/jeunes

- développer les temps parents/ados

- valoriser la place des jeunes et leur statut au sein du territoire

- porter un autre regard sur « la jeunesse »

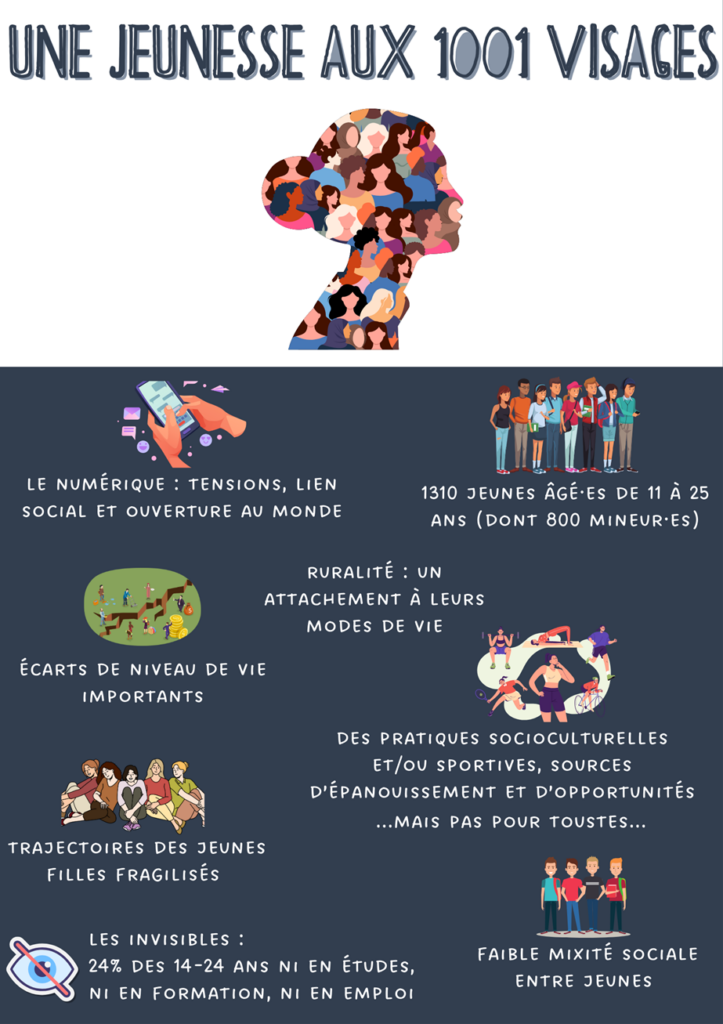

Nous l’avons pointé, les activités socioculturelles et/ou sportives sont facilitatrices d’intégration, d’épanouissement et d’ouverture. Les compétences développées en dehors de l’école, dans la famille, les loisirs, favorisent les apprentissages. Malheureusement, ces activités ne sont pas accessibles à toustes ou à certaines conditions obligeant à renoncer. C’est là un enjeu d’égalité et d’équité. Pour ce faire, il sera nécessaire de :

- mobiliser les jeunes qui ne bénéficient pas des activités socio-culturelles et sportives existantes

- faciliter l’accès à la culture de manière à ce qu’elle profite à toustes

Il sera aussi question de mixité sociale afin de lutter contre un entre-soi qui restreint le champ des possibles.

C’est un lieu commun désormais de le dire, pourtant on ne le répètera jamais assez. Il n’y a pas une jeunesse, et s’agissant des publics jeunes auxquels on s’intéresse, il n’y a pas une jeunesse rurale mais plutôt des jeunes ruraux… terme qu’ils n’utilisent jamais pour se définir d’ailleurs.

Il y a donc maintes manières de vivre sa jeunesse, compris sur ce territoire : chacune sera unique même si on observe des caractéristiques communes renforcées, probablement, par la faible mixité sociale.

Des jeunesses plus ou moins faciles, avec pour certain·es un bagage social, culturel et/ou sportif qui va faciliter leur entrée dans le monde du travail, leur nouvelle vie en ville pour bénéficier d’études supérieures ou encore un accès à un logement.

Des jeunes fier·es de leur campagne, de leur commune connue par-delà le territoire pour ses festivals et les grands noms d’artistes qu’ils amènent. Des jeunes pour qui la mobilité n’est pas un frein à leur soif de découverte et d’expériences : un soutien familial, associatif, de voisinage qui permet de voir grand, de voir loin, de voir des alternatives pour un monde meilleur.

Pour d’autres, ce sera plus compliqué. Une grande partie des jeunes viennent de milieux populaires où le quotidien difficile empêche toute possibilité de participation à une activité extrascolaire, compris les sorties avec les copaines, altérant parfois la sociabilité des jeunes. On s’isole, on s’empêche, on s’interdit. Les inégalités d’accès à ces sorties sont renforcées par les inégalités liées au genre. Ainsi, en Haute Saintonge, le taux de licences sportives est plus faible chez les filles que chez les garçons[1].

Heureusement, il reste les réseaux : en ligne ou « IRL » (in real life : dans la vraie vie), on peut compter sur ses ami·es, sur sa famille. Les réseaux sociaux facilitent le maintien des liens quand les déplacements sont impossibles ou compliqués. C’est aussi une fenêtre sur le monde : musique, mode, conso… On peut tout voir à travers notre écran et se sentir comme les autres, vivre comme les autres et faire partie du monde.

Les écrans et l’accès continu aux informations et contenus en tout genre peuvent cependant être source d’angoisse, de confusion et de mal-être. Un impact non négligeable sur la santé mentale des adolescent·es et jeunes adultes.

Les études réalisées sur la santé mentale des jeunes témoignent d’une dégradation de celle-ci. En 2021, 20.8% des 18-24 ans étaient concernés par la dépression contre 11.7% en 2017[2].

On note une dégradation plus marquée chez les jeunes filles, creusant ainsi un peu plus l’écart observé auparavant. Quel que soit le symptôme dépressif, les filles sont systématiquement plus concernées que les garçons. Une fille sur quatre au collège ou au lycée déclare avoir déjà eu envie de mourir. En 2022, c’est près d’une lycéenne sur trois qui a eu des pensées suicidaires[3]. Il s’agit là de chiffres alarmants quand on sait que cela peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale future. Tout comme l’enfance, l’adolescence est une période charnière pour se construire. Il est donc fondamental de permettre aux jeunes de la vivre en toute sécurité, de façon éclairée et consciente, chacun·e à son rythme et à son image.

Si des différences existent entre les jeunesses vécues sur le territoire, il résiste une chose commune à toustes : les rapports sociaux et avec eux, des inégalités et des discriminations vis-à-vis de la jeunesse et des jeunes. Nous avons fait ressortir de notre diagnostic une domination des adultes très marquée, ancrée dans notre rapport à l’enfant/enfance. Il se trouve qu’il n’y a pas de rupture à l’entrée à l’adolescence ! Mais bien une continuité de ces inégalités et discriminations qui pour certaines, seront démultipliées en raison de leur genre. Pour d’autres, ce sera en raison de leur orientation sexuelle, leur origine, leur couleur de peau ou leur religion. Ceci pouvant bien évidemment se cumuler, c’est ce qu’on nomme l’intersectionnalité en sociologie. C’est là l’un des enjeux de transformation sociale de l’éducation populaire. C’est ce que nous travaillons depuis

[1] Contrat local de Santé Cdc de Haute Saintonge : https://www.haute-saintonge.org/cadre-de-vie/cls

[2]https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2023/sante-mentale-des-jeunes-des-conseils-pour-prendre-soin-de-sa-sante-mentale

[3] Résultats de l’Enquête nationale en collèges et en lycées chez les adolescents sur la santé et les substances – EnCLASS 20221